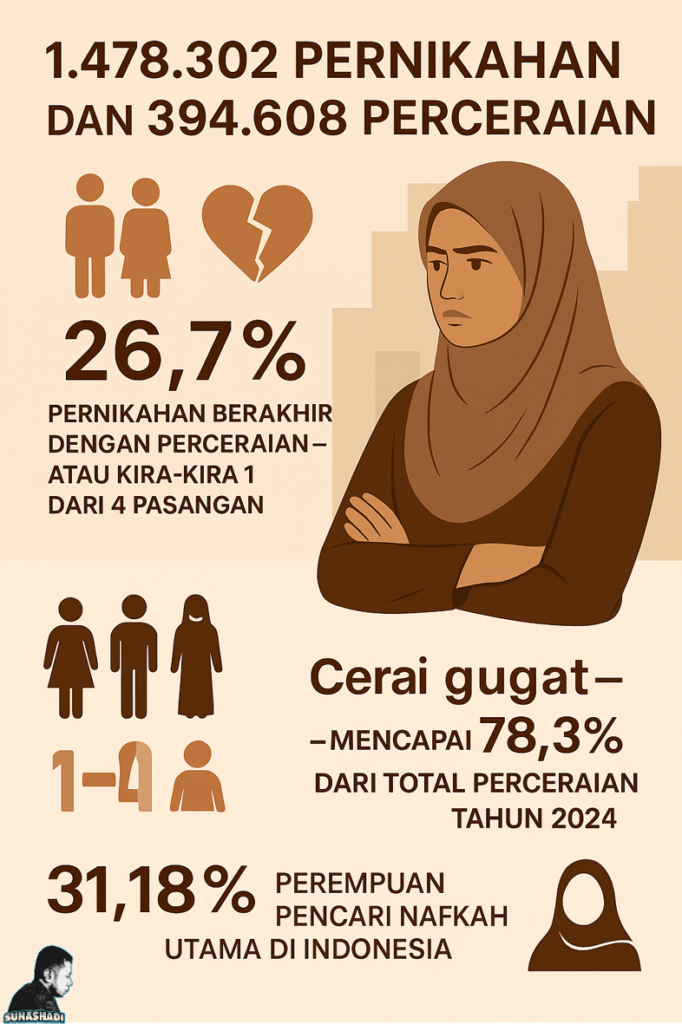

Fenomena meningkatnya perceraian di Indonesia telah menimbulkan dinamika sosial baru yang menyentuh banyak aspek kehidupan, mulai dari relasi suami istri, struktur rumah tangga, hingga peran perempuan dalam masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Mahkamah Agung (MA) tahun 2024, terdapat 1.478.302 pernikahan dan 394.608 perceraian. Ini berarti sekitar 26,7% pernikahan berakhir dengan perceraian—atau kira-kira 1 dari 4 pasangan. Namun di beberapa provinsi seperti Jawa Barat dan Kalimantan Utara, angka perceraian bahkan mendekati atau melampaui 30%.

Lebih dari sekadar statistik, fenomena ini mencerminkan perubahan signifikan dalam peran sosial perempuan. Cerai gugat—yakni perceraian yang diajukan oleh istri—mencapai 78,3% dari total perceraian tahun 2024. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran perempuan terhadap hak-haknya sebagai manusia yang berhak atas kehidupan yang bermartabat dan aman. Dalam pandangan Islam, ini bukanlah bentuk pembangkangan, tetapi bagian dari upaya mewujudkan keadilan sebagaimana yang diajarkan oleh syariat.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang harus dibangun di atas fondasi kasih sayang, ketenangan, dan rahmat. Namun, ketika ikatan ini justru menjadi sumber penderitaan, maka Islam memberikan solusi berupa perceraian sebagai jalan keluar. Cerai bukanlah tujuan, tetapi merupakan pintu darurat yang dibuka oleh syariat ketika pernikahan tidak lagi menghadirkan kemaslahatan. Dalam sejarah Islam, perempuan juga memiliki hak untuk mengajukan cerai (khuluk) jika merasa terzalimi, baik secara fisik, ekonomi, maupun emosional.

Perempuan-perempuan yang menggugat cerai umumnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ditelantarkan, atau dikhianati. Dalam Islam, laki-laki wajib menafkahi istri, memperlakukan mereka dengan baik, dan menjadi pemimpin rumah tangga yang adil. Ketika peran ini dilalaikan, perempuan tidak hanya boleh, tetapi dianjurkan untuk menuntut keadilan. Dalam hadis sahih, Rasulullah ﷺ pernah mengabulkan cerai seorang perempuan hanya karena dia tidak sanggup mencintai suaminya, meskipun tidak ada kekerasan—ini menunjukkan bahwa Islam memuliakan perasaan dan martabat perempuan.

Salah satu riwayat paling terkenal adalah kisah Habibah binti Sahl (dalam beberapa riwayat disebut juga Jamilah binti Ubayy) yang datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata:

“Wahai Rasulullah, aku tidak mencela agama dan akhlak suamiku, tetapi aku tidak menyukainya. Aku khawatir jika tetap bersamanya, aku akan berlaku kufur terhadapnya (tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri).”

Rasulullah ﷺ kemudian memerintahkan agar ia mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya, dan beliau mengabulkan permintaannya untuk bercerai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahih Bukhari, Kitab Ath-Thalaq, no. 5273.

Namun perceraian membawa konsekuensi besar, khususnya bagi perempuan. Data BKKBN dan BPS tahun 2024 mencatat lebih dari 11,5 juta keluarga dengan kepala keluarga perempuan, banyak di antaranya adalah janda. Tak hanya itu, data dari GoodStats menunjukkan bahwa 31,18% perempuan pencari nafkah utama di Indonesia—atau dikenal dengan istilah female breadwinners—adalah janda. Artinya, mereka tidak hanya menjalani peran sebagai ibu dan pendidik anak, tetapi juga penopang ekonomi keluarga.

Sayangnya, dalam ideologi kapitalisme-sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan publik, masalah ini dianggap sebagai urusan pribadi. Negara hanya hadir secara administratif—mengurus akta cerai atau bantuan terbatas—tanpa menyentuh akar persoalan. Padahal dalam Islam, problematika rumah tangga dan peran perempuan pasca-cerai bukan sekadar tanggung jawab individu, melainkan tanggung jawab negara.

Negara dalam Islam (Khilafah) memiliki peran penting sebagai pengurus urusan rakyat (raa’in). Negara wajib menyediakan pendidikan pranikah, bimbingan keluarga, pengadilan syar’i yang adil, sistem ekonomi yang memungkinkan perempuan hidup layak, serta sistem sosial yang memuliakan perempuan baik sebagai istri, janda, maupun ibu. Rasulullah ﷺ bersabda, “Imam (pemimpin negara) adalah penggembala dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” Maka tanggung jawab negara terhadap perempuan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mencakup penciptaan sistem yang mencegah munculnya ketidakadilan sejak awal.

Dalam Islam, perempuan kepala keluarga bukanlah aib atau kegagalan. Justru mereka adalah mujahidah—pejuang—yang menjalani takdir dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Sejarah mencatat sosok Khadijah, istri Rasulullah ﷺ yang merupakan janda dan kepala keluarga sebelum menikah, namun tetap dihormati dan dicintai Nabi. Islam tidak memandang status, tetapi ketakwaan dan kontribusi.

Stigma sosial terhadap janda dalam masyarakat Indonesia masih tinggi. Budaya malu (shame culture) membuat banyak perempuan menutupi penderitaannya demi menjaga nama baik keluarga. Akibatnya, kekerasan rumah tangga dan konflik berkepanjangan terus berlangsung dalam senyap. Padahal dalam Islam, menyembunyikan kezaliman bukanlah kemuliaan, dan menuntut keadilan adalah ibadah.

Media saat ini mulai membuka ruang bagi narasi perempuan pasca-cerai. Kisah-kisah janda mandiri mulai muncul sebagai inspirasi. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi bangkit, bekerja, menyekolahkan anak-anaknya, dan berkontribusi bagi masyarakat. Inilah potret nyata dari konsep tawakkal dan qana’ah yang diajarkan Islam—berserah diri kepada Allah sambil tetap berikhtiar dengan maksimal.

Namun negara tetap harus hadir. Tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan individu. Sistem hukum Islam memberi teladan bagaimana negara harus memfasilitasi penyelesaian konflik keluarga secara syar’i dan manusiawi. Pengadilan agama harus menjadi tempat yang ramah perempuan, bukan justru tempat yang menyulitkan atau memojokkan mereka. Hak perempuan pasca-cerai seperti nafkah iddah, mut’ah, dan hak asuh anak harus ditegakkan dengan serius oleh negara, sebagaimana dicontohkan oleh para khalifah dalam sejarah Islam (Sanusi et al., 2023).

Pendidikan pranikah juga harus diperkuat. Dalam Islam, menikah bukan hanya persoalan cinta, tetapi juga tanggung jawab, kepemimpinan, dan ibadah. Oleh karena itu, negara wajib menyelenggarakan pendidikan pernikahan yang terintegrasi dengan pemahaman agama, psikologi, dan komunikasi. Ini bagian dari pencegahan perceraian sejak hulu, sebagaimana dianjurkan dalam maqashid syariah untuk menjaga keturunan (hifzh al-nasab) (Sururie et al., 2023).

Fenomena meningkatnya cerai gugat dan janda kepala keluarga bukan sekadar tragedi rumah tangga, tetapi sinyal bagi negara dan masyarakat untuk bertobat dari kelalaian sistemik. Islam telah memberikan solusi komprehensif—mulai dari peran individu, keluarga, hingga negara. Maka negara tidak boleh tinggal diam. Saat negara hadir secara utuh dan syariat dijalankan secara kafah, perempuan tidak perlu memilih antara bertahan dalam ketidakadilan atau berjuang sendiri. Mereka akan hidup dalam lindungan sistem yang adil, mulia, dan berpihak pada yang lemah.[]

Referensi:

- Rinaldo, R., Nisa, E. F., & Nurmila, N. (2023). Divorce Narratives and Class Inequalities in Indonesia. Journal of Family Issues.

- Wardatun, A., & Smith, B. J. (2020). Woman-Initiated Divorce and Feminist Fiqh in Indonesia: Narrating Male Acts of Nushūz in Marriage. Ulumuna.

- Ramadhita, R., Mahrus, A., & Syabbul, B. (2023). Gender Inequality and Judicial Discretion in Muslims Divorce of Indonesia. Cogent Social Sciences, 9.

- Saraswati, R. (2020). Shame and Indonesian Women Victims of Domestic Violence in Making the Decision to Divorce. Identities, 27(5), 557–573.

- Sanusi, S., Iman, R. Q., Baihaki, R., & Farhan, I. (2023). Judges’ Ijtihad on Women’s Rights after Divorce and its Contribution to Family Law Reform in Indonesia. SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity.

- Sururie, R., Athoillah, M., & Ulhaq, M. Z. (2023). Strategies to Prevent Increasing Divorce Rates for Muslim Families in Indonesia. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.

- GoodStats. (2024). Suami atau Istri, Siapa Lebih Banyak Ajukan Perceraian?.

- GoodStats. (2024). 14% Perempuan Indonesia Jadi Pencari Nafkah Utama Keluarga.